CHIUSANICO, LOC. TORRIA

- Lucinasco

- Maro Castello

- Ville San Pietro

- Ville San Sebastiano

- San Lazzaro Reale

Sant’Eusebio (Santo Zeuggio in Genovese) è un quartiere della Val Bisagno di circa 3mila abitanti.

Il centro del Paese, dove sorge l’antico Campanile Romanico del XII secolo, è situato a 222 metri s.l.d.m.

È una zona di campagna a pochi passi dal centro città e, a cavallo della fine dell’ 800 e gli inizi del 900, veniva usato dalle famiglie Genovesi come luogo di villeggiature e di gite domenicali tanto da guadagnarsi la denominazione di “Svizzera Genovese”.

Il paese è ancora oggi molto frequentato da chi ama fare passeggiate o andare in bicicletta in mezzo al verde, visti i numerosi sentieri che percorrono i boschi e le colline circostanti.

I principali rilievi che svettano sul centro abitato sono:

Il Monte Ratti (560 s.l.m.) dove sorge l’ononimo Forte edificato tra il 1831 e il 1842 dal Governo Sabaudo per difendere la Val Bisagno da eventuali attacchi a nord-est della città. Lo stesso venne utilizzato sia durante la Prima Guerra Mondiale come prigione per i Coatti Austriaci, sia durante il secondo conflitto mondiale come batteria contraerea.

Oggi il Forte, anche se pericolante, è meta di gite da parte di numerose persone.

Il Monte Croce (384 m.s.l.m) sulla cui sommità si erge una croce in ferro.

La collina dove sorge Torre Quezzi (315 m.s.l.m.) piccola fortificazione costruita dal Corpo Reale del genio Sardo tra il 1818 e il 1823.

Da Sant’Eusebio osservando verso Nord e Nord-Est sono ben visibili i maggiori rilievi della Val Bisagno:

Da Sant’Eusebio si possono osservare:

La località è posta in una zona dove la media pluviometrica risulta piuttosto alta, circa 1400/1500 mm annui.

Dai rilievi che circondano Sant’Eusebio, scendono numerosi ruscelli e piccoli corsi d’acqua da cui trae origine il Rio Mermi che, nascosto dalle tombinature a nord e dalla vegetazione procedendo verso sud, sfocia nel Torrente Bisagno all’altezza di Pontecarrega.

Montesignano è un quartiere collinare della Val Bisagno

La località viene citata per la prima volta in un documento del 1061 come Monte Asenino e nel 1142 come Monteasciano.

Fino al 1926 fu frazione del comune di Bavari, successivamente venne aggregato alla circoscrizione di Molassana.

Nel 1800 furono costruite numerose ville di Famiglie Patrizie Genovesi, tra le quali Palazzo Durazzo.

Montesignano fu coinvolta sia dagli eventi bellici dovuti alla guerra di successione Austriaca del 1746-1747, sia nell’800 durante l’assedio di Genova.

L’impetuosa crescita edilizia del secondo dopoguerra, con la costruzione di numerose case popolari, ha portato la popolazione di questo centro a superare quella di Molassana.

Montesignano al giorno d’oggi è costituita da aree verdi e boschive che si mescolano alle case e ai palazzi di Via Mogadiscio e della zona di Terpi.

La zona è circondata dai rilievi e puo godere della vista sullo splendido paesaggio dell’Area Naturale Protetta “Parco delle Mura” erette nel Seicento a difesa della città e del suo bacino portuale.

Le mura, ancora ben conservate e visibili, sono un monumento urbanistico e storico e costituiscono un magnifico luogo di incontro fra la città e la natura, a tratti selvatica e selvaggia. Il Parco dal 2008 tutela 617 ettari di colline a cavallo fra la val Bisagno e la val Polcevera.

Oltre alle Mura seicentesche, il Parco comprende alcuni forti militari costruiti fra il dal Regno di Sardegna e la Repubblica di Genova.

I Forti visibili da Montesignano sono:

• Forte Castellaccio e la Torre Specola

• Forte Sperone (489 m.s.l.m.)

• Forte Puin (512 m.s.l.m.)

• Forte Diamante (672 m.s.l.m.)

Il Parco delle Mura è ogni giorno meta di turisti, persone che amano andare in bicicletta o da chi semplicemente vuole godersi qualche ora nel verde a pochi passi dal centro città.

L’itinerario attraversa pascoli, prati e boschi e oltre al sentiero principale, si trovano numerose deviazioni che permettono il collegamento con altri percorsi che consentono di modulare la visita a seconda delle singole esigenze di tempo, difficoltà ed interesse.

Il parco è anche raggiungibile per mezzo della storica Ferrovia Genova-Casella che connette l’area dei Forti con il centro città tramite la fermata di Campi.

Lo storico impianto ferroviario, con partenza dalla Stazione di Piazza Manin, si snoda lungo un affascinante e panoramicissimo percorso immerso nel verde e dopo aver attraversato il parco delle mura e numerosi paesi dell’entroterra fra la Val Bisagno e la Val Polcevera, termina la sua corsa in Valle Scrivia, precisamente nel paese di Casella.

La zona presa in esame risulta particolarmente piovosa con una media annua di circa 1400 mm, ma con punte anche superiori nell’area dei Forti che è particolarmente soggetta all’effetto Stau.

La cittadina di Recco è situata nella Riviera di Levante e si estende allo sbocco della valle del torrente omonimo, in una piccola insenatura del Golfo Paradiso, ad ovest del promontorio del Monte di Portofino.

Conosciutissima per la sua cucina, tanto da venire definita “Capitale gastronomica della Liguria” soprattutto per la nota focaccia con il formaggio di Recco, una specialità che è stata inserita nel registro delle eccellenze alimentari europee con l’I.G.P.

Altri piatti noti sono i pansoti, una pasta speciale che va accompagnata con la salsa di noci; le trofiette col pesto, i corzetti e le focaccette al formaggio.

Recco è anche nota per la Sagra del Fuoco, la famosa manifestazione in onore della Madonna del Suffragio in cui i sette quartieri cittadini (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia, Verzemma)allestiscono spettacoli pirotecnici e sparate di antichi mascoli.

La cittadina è conosciuta anche a livello sportivo per la sua squadra locale di pallanuoto: la famosissima Pro Recco, che risulta essere la squadra più titolata al mondo.

Recco durante la seconda guerra mondiale fu gravemente danneggiata dai bombardamenti tra il 10 novembre del 1943 e il 28 giugno del 1944.

Il paese fu colpito ventisette volte provocando 127 vittime civili e la distruzione di oltre il 90% dell’originario abitato urbano.

L’obiettivo dei bombardamenti fu il viadotto ferroviario sovrastante la città che con la sua distruzione isolò i collegamenti fra la Riviera Ligure di Levante con Genova.

Per tale episodio storico la città è stata insignita della medaglia d’oro al merito civile con decreto presidenziale del 1992.

La cittadina fu ricostruita totalmente nel dopo guerra e adesso è una rinomata località turistica del Golfo Paradiso.

Recco ha un clima piuttosto mite, grazie all’influenza del mare e traendo protezione dai venti freddi in arrivo dalle latitudini settentrionali dai rilievi circostanti.

La ristretta fascia costiera ha una media annua di precipitazioni che si aggira fra i 1000 e i 1100 mm.

I rilievi retrostanti invece registrano una media pluviometrica piuttosto alta che varia dai 1300mm ai 1500mm annui.

I picchi precipitativi si toccano nel semestre freddo, manifestandosi spesso sotto forma di forti rovesci soprattutto nel periodo autunnale, periodo nel quale in genere si registrano le principali piene dell’omonimo corso d’acqua, causa anche di eventi alluvionali.

Il Torrente Ghiararo prende vita nell’immediato Appennino Ligure di Levante e sfocia in mare in corrispondenza dell’abitato di Levanto, in provincia di La Spezia, borgo di 5 mila abitanti situato a una manciata di km dalle rinomatissime Cinque Terre, difatti parte del suo territorio si trova all’interno del “Parco Nazionale Delle Cinque Terre” e dell’Area marina protetta Cinque Terre.

Il bacino del torrente Ghiararo ha una superficie di circa 15,45 km2.

Dal punto di vista morfologico il bacino ha una forma a ventaglio e risulta compreso tra crinali di discreta altitudine.

La zona costiera ha una media pluviometrica annua di circa 1000 mm, ma nel suo immediato entroterra a causa dei rilievi presenti a poche centinaia di metri dal mare, la media annua subisce un notevole incremento con valori che si aggirano fra i 1100 mm e i 1500 mm.

Anche l’area del Ghiararo, sebbene meno interessata ed esposta rispetto al settore centrale della Liguria, ha registrato un aumento delle alluvioni e degli stress idrogeologici negli ultimi anni.

Altre piene di portata minore rispetto al 2011 sono state registrate alla fine di agosto del 2015 e alla fine di ottobre del 2018.

Il bacino del Torrente Varenna sfocia nel Mar Ligure tra le località di Multedo e Pegli, nella zona del ponente Genovese.

Il bacino si sviluppa in direzione Nord-Sud per circa 9 km, con una ampiezza massima di circa 4,5 km ed occupa una superficie di circa 22 kmq ed ha una chiusura ad imbuto verso il mare.

Il torrente Varenna nasce nei pressi dell’abitato di Camposilvano, dalla confluenza del Rio Vaccarezza e del Rio del Grillo.

I centri abitati che vengono attraversati dal corso d’acqua sono Pegli che si trova alla foce del Varenna mentre risalendo il torrente e addentrnadoci nell’entroterra troviamo i nuclei abitativi di Carpenara, San Carlo di Cese, Camposilvano,Orezzo,Lencio, Vaccarezza e Grillo.

Il bacino presenta una zona montana con versanti caratterizzati da problemi di instabilità puntuali e di erosione diffusa ed accelerata e di carattere idraulico localizzati, una zona mediana con versanti che, per le proprie caratteristiche geologiche e geomorfologiche, denotano movimenti franosi di vaste dimensioni, una zona più valliva con problemi di criticità idrauliche e di movimenti franosi di dimensioni più ridotte.

L’ambiente vallivo è di grande pregio sia per valori naturalistici (geologici, idrici, vegetazionali e faunistici) sia per valori insediativi (ambiente di villa del nucleo di Granara, antiche cartiere e mulini) e infrastrutturali (viadotti della linea ferroviaria Genova-Ovada, ponti stradali in pietra).

L’orientamento dei versanti determina importanti variazioni microclimatiche che si riflettono sulla distribuzione delle differenti serie di vegetazione.

Considerando che le perturbazioni atmosferiche e le conseguenti precipitazioni piovose provengono generalmente da SE, la presenza di ampi versanti esposti a SE e caratterizzati da crinali posti a quote rilevanti possono costituire ostacolo al passaggio della perturbazione e determinare, per sollevamento orografico, forti precipitazioni.

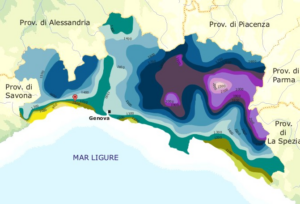

Difatti, come si vede dalla cartina, la sottile fascia costiera ha accumuli di pioggia che si aggirano fra i 900 e i 1100 mm annui, mentre procedendo verso le zone interne più gli accumuli medi annui aumentano vertiginosamente variando fra i 1200 mm e gli oltre 1600 mm.

Solo nel caso dell’alluvione del 1970 si registrarono picchi più elevati come i 315 mm di pioggia caduti in 3 ore

Il Torrente Secca è un corso d’acqua della Val Polcevera e prende vita dal Monte Capanna (838 m.s.l.m.).

Con i suoi 12 km di lunghezza e 45 kmq. di bacino è il maggiore affluente del Torrente Polcevera.

Il Secca attraversa diverse frazioni del comune di Serra Riccò fra cui Castagna, Mainetto e Pedemonte.

Nella località di Pedemonte riceve l’affluente Pernecco all’altezza del Santuario di San Rocco.

Dopo Mainetto segna per un breve tratto il confine fra i comuni di Serra Riccò e Sant’Olcese di cui costeggia la frazione di Manesseno.

Entrando nel terriotorio comunale di Genova riceve sulla sinistra l’affluente Sardorella che nasce dalle pendici del Monte Carossino (838 m.s.l.m.) e dopo meno di 1 km sfocia nel torrente Polcevera all’altezza di Morigallo (Bolzaneto).

Il Secca è, come la stragrande maggioranza dei corsi d’acqua della Liguria, a regime torrentizio, con una portata assai modesta nel periodo estivo, tanto da essere spesso quasi asciutto in questo periodo dell’anno, mentre nei mesi autunnali può registrate importanti piene anche nel giro di poche ore.

Come mostra la cartina, il torrente Secca, attraversa una zona in cui la media pluviometrica si aggira a valle attorno ai 1200 mm annui, mentre gli accumuli piovosi aumentano fra i 1300 e i 1400 mm annui sui rilievi montuosi retrostanti.

Meteorologo per passione, ignorante per definizione, praticamente sono un ossimoro, una figura retorica che unisce a sé due concetti sostanzialmente opposti!

IL METEOROLOGO IGNORANTE nasce sostanzialmente dalla voglia, mai sopita, di condividere pensieri, considerazioni e un modo di approcciare la meteorologia fuori dai soliti schemi convenzionali, con un occhio (critico) alle politiche che riguardano la salute, l’ambiente, il territorio in cui viviamo, il rischio idrogeologico e la gestione delle allerte.

Da fondatore di Limet (Associazione Ligure di Meteorologia) nel 2007 a presidente sino al 2017, ho guidato l’Associazione verso un nuovo modo di fare meteorologia, cercando di colmare la distanza siderale ed evidente tra istituzioni, enti preposti e popolazione.

Fiero e orgoglioso testimone al processo che ha riguardato la gestione della giunta Vincenzi rispetto l’alluvione del 4 novembre 2011, altrettanto fiero ed orgoglioso di dare, da quasi tre anni, il mio contributo nelle aule di tribunale per ciò che riguarda l’alluvione del 9 ottobre del 2014 che ha coinvolto Genova e il Bisagno!

Cosa trovi nel mio Blog (www.ilmeteorologoignorante.it)

Troverai previsioni che riguardano la Liguria, quando queste meriteranno particolare attenzione, articoli di approfondimento, risorse utili che spero possano aiutarti (come hanno aiutato me) ad applicare la meteorologia nella vita di tutti i giorni.

Perché seguire Il Meteorologo Ignorante su Facebook

Perché spero di darti, ad ogni post, spunti e consigli utili che puoi mettere in pratica da subito per migliorare la tua vita, le tue scelte e perché no, vivere e nutrirti anche di argomenti come la meteorologia in maniera anche più confidenziale, diretta, meno convenzionale, certamente poco accademica, ma, e questo è il mio vero obiettivo, più efficace.

E poi perché mi occupo di meteorologia da quando ero nella pancia di mia mamma, da quando a 7 anni andavo a dormire e, data la buonanotte a tutti, alzavo la tapparella quel tanto che bastava per passare la notte a guardare il termometro dalla finestra, perché non solo lo faccio ancora adesso che di anni ne ho 46, ma anche e soprattutto perché non ho mai smesso di studiare e credo nel valore della condivisione e della divulgazione.

Infine, credo che dovresti seguire IL METEOROLOGO IGNORANTE perché nonostante abbia rifiutato, da sempre, la finta “serietà” dell’ufficialità italiana, privilegiando la serietà dei contenuti e non della forma, in tanti anni di attività credo di aver dimostrato che si possa fare informazione, didattica nelle scuole e persino testimonianza in tribunale con l’unico scopo di combattere l’ignoranza dei problemi.

Strano eh?

Gianfranco Saffioti

Il Bacino del Torrente Bisagno con la sua superficie complessiva di circa 95 kmq e i suoi 25 km di lunghezza viene definito un bacino di dimensioni medio-piccole.

Fanno parte del bacino i territori dei Comuni di Genova, Davagna e Bargagli, e porzioni assai limitate dei territori dei Comuni di Sant’Olcese, Lumarzo, Sori e Bogliasco.

Il corso d’acqua attraversa i quartieri genovesi di: Prato, Doria, Giro del Fullo, Molassana, San Gottardo, San Sebastiano, Pontecarrega, Gavette, Staglieno, Marassi, Borgo Incrociati, Borgo Pila e Foce.

Il Bisagno nasce al Passo della Scofféra, ad un’altitudine di 650 m.s.l.m.

Il Torrente nasce con il nome di Bargaglino, assumendo poi il nome di Bisagno dalla confluenza con il Torrente Lentro, nei pressi di località La Presa..

Scendendo verso valle, oltre a ricevere alcuni piccole aree drenanti, presso l’abitato di Cavassolo riceve il Rio Canate, in località Doria riceve il Rio Torbido mentre all’altezza di Molassana accoglie le acque del Torrente Geirato.

Procedendo il suo cammino verso Sud, presso il quartiere di San Gottardo riceve il Rio Trensasco e il Rio Cicala e all’altezza di Pontecarrega i Rii Mermi e Torre.

In prossimità del Cimitero Monumentale di Staglieno confluisce il Rio Veilino, che raccoglie le acque dei Rii Rovena, Briscata e S. Antonino, mentre nel quartiere di Marassi, a pochi metri dallo Stadio Luigi Ferraris, riceve il Rio Fereggiano.

Il Bisagno sfocia in mare nella zona della Fiera di Genova nel quartiere di San Pietro alla Foce all’estremità orientale del bacino portuale.

Il territorio in esame nonostante l’alta percentuale di tessuto urbano, presenta tuttavia alcune situazioni di pregio in contesti ancora a bassissima antropizzazione. In particolare lungo il corso del Lentro e presso i corsi d’acqua di alcune vallette secondarie esistono interessanti presenze vegetazionali e faunistiche (crostacei, anfibi, rettili, uccelli) indice di situazioni non compromesse.

Nel corso d’acqua si possono osservare: Fagiani, Aironi Cinerini, Larinae, Corvi, Germani Reali e Anatre; ma anche femiglie di cinghiali e, specie nella parte alta del torrente, Caprioli.

Allo stesso tempo però vi sono situazioni particolarmente compromesse nella parte urbanizzata più vicina alla città, stati di degrado connessi al forte impatto delle attività estrattive e delle infrastrutture presenti in tutto il tratto terminale.

Le principali criticità idrauliche del bacino, con particolare riferimento al rischio di inondazione, si riscontrano nel tratto terminale coperto (dallo sbocco a mare al ponte ferroviario di Brignole) a causa della grave insufficienza del tratto canalizzato, ed in quello scoperto compreso fra il ponte ferroviario e la confluenza con il Rio Fereggiano.

A causa dell’attuale configurazione geometrica del corso d’acqua, assai lontana da quella naturale, per via dell’elevata densità del tessuto urbano circostante, si delinea una situazione di vera e propria emergenza idraulica.

Va rilevato come la possibilità che una consistente zona urbana sia soggetta a inondazioni con frequenza poco più che ventennale rappresenta, sia a livello Italiano che Europeo, un caso limite di vulnerabilità alluvionale.

Negli anni 1928-1931 fu realizzata la copertura del torrente Bisagno all’altezza della stazione di Brignole.

La commissione Inglese, Fantoli e Canepa, incaricata nel 1907 dal Sindaco del Comune di Genova Gerolamo Da Passano,di stabilire la portata di massima piena per realizzare la canalizzazione e la copertura, sottostimò la portata massima,indicata come mai superiore ai 500 m³/s.

Nel corso dei secoli, invece, si sono verificati eventi di piena sino a 1300 metri cubi al secondo.

Con i lavori di copertura,tra Brignole e la Foce, il Bisagno venne ristretto di 48 metri.

Il nuovo assetto sotterraneo abbassò a 3,5 metri la sponda, prima alta 5 metri.

Le quote dei crinali tendono a diminuire, portandosi progressivamente a quote medie comprese tra i 400 ed i 600 m s.l.m., lungo i crinali dei Forti e avvicinandosi al centro città:

Come si evince dalla mappa, il bacino del Bisagno (cerchiato in rosso) ha precipitazioni medie annue che oscillano fra i 1000 mm della ristretta fascia costiera ai 1500 mm degli immediati rilievi retrostanti la città , con punte che, in qualche caso, raggiungono i 2000 mm nell’entroterra.

Il bacino del torrente Bisagno è soggetto a piogge di estrema intensità,. Nei casi più gravi (1953, 1970, 2011 e 2014) la copertura andò in pressione, provocando l’allagamento delle zone cittadine site sulla piana alluvionale del Bisagno, con vittime e aumento della gravità del danno per via dell’effetto di rigurgito della stessa.

26 ottobre 1822 – Alle ore 11 30 si ebbe la prima esondazione del Bisagno di cui si ha documentazione e vide il crollo del ponte e la rovina di molte case. In una cronaca del tempo si legge:

«La pioggia cominciò la notte di giovedì e continuò per quindici ore consecutive in modo fortissimo. Il venerdì mattina la via tra Genova e Albaro era però ancora praticabile, ma continuando un’acqua dirotta, a dieci ore gli orti del Bisagno cominciarono a convertirsi in lago. Alle undici tutto era sotto l’acqua e l’onda s’andava ancora innalzando. Coll’avvicinarsi del meriggio il cielo si fa più cupo, il fulmine scoppia a brevi intervalli, seguito da tetro rimbombo di tuono, diluvia. L’inondazione guadagna tutta la vasta pianura del Bisagno che appare come una laguna fangosa, dalla quale emergono le sole cime degli alberi e delle case sommerse fino al secondo piano. Mura diroccate, terreni divelti, alberi sradicati, chiese inondate, ponti abbattuti, case rovinate, masserizie travolte e animali annegati.» (fonte wikipedia)

8 ottobre 1892 – Secondo evento alluvionale documentato del torrente Bisagno.la sua portata è stimata attorno ai 1200metri cubi al secondo.Dopo questo evento si concretizzò l’idea della tombinatura.

29 ottobre 1945 – Un’intensa precipitazione di circa 200 mm in quattro ore,preceduta da una settimana piovosa, causò l’esondazione del torrente nel tratto a monte della copertura. Vi furono 5 morti e danni ingenti, oggi difficilmente valutabili. La stampa locale fornisce notizie sulla sommersione del ponte di Sant’Agata e di allagamenti in Piazza della Vittoria, Piazza Verdi, oltrechè in Corso Sardegna e Piazza Romagnosi. Vengono inoltre ricordate le esondazioni dei Rii Fereggiano, Mermi, Veilino, Geirato e Torbido, con il crollo di alcuni ponti sulla S.S. 45.

8 novembre 1951 – Contemporaneamente al grave evento alluvionale che colpì i bacini del Polcevera e dell’Entella anche sul bacino del Bisagno si registrarono intense precipitazioni che causarono una piena non regolarmente smaltita dall’alveo del torrente. Le notizie di stampa registrarono le esondazioni del Rio Fereggiano, che esondò in Piazza Galileo Ferraris e del Torrente Geirato che produsse danni al ricostruito ponte della Strada Stalale n.45

19 settembre 1953 – Intense piogge si causano l’esondazioni dei rii negli abitati di Molassana, Ca’ de Riva, nella zona di Piazza Romagnosi e Piazza Galileo Ferraris. La copertura del Bisagno andò in pressione e la conseguente esondazione interessò Borgo Incrociati e Corso Sardegna oltre a Via San Vincenzo, Via XX Settembre e Corso Torino. Oltrepassata la ferrovia, le acque esondate o rigurgitate dalle fognature allagarono Via Fiume,via XX Settembre,via Granello,via Diaz e viale Brigate Partigiane sino alla Foce e a levante da Via Archimede, Corso Buenos Aires, Piazza Savonarola, Via Pisacane e Via della Libertà sino alla Foce. Le acque di piena provocarono il crollo di numerose passerelle pedonali lungo l’asta principale e dei due ponti sul torrente Geirato a Molassana e sul rio Torbido alla Doria. Oltre ai danni alla viabilità cittadina, ingenti furono quelli subiti da negozi, magazzini ed autorimesse del centro urbano.

8 ottobre 1970 – L’evento alluvionale più intenso dopo la costruzione della copertura si verificò il giorno 8 ottobre 1970. La portata transitante, stimata in circa 950 m3 /s dall’Ufficio Idrografico del Genio Civile di Genova, mandò in pressione la copertura ed esondò causando un allagamento dalle proporzioni catastrofiche, che si spinse a ponente sino a Via Colombo, Via XX Settembre, Via Fiasella, Via Diaz, Via Brigate Partigiane sino alla Foce e a levante sino a Via Tolemaide, Via Teodosio, Via Caffa, Via Montesuello, Via Casaregis. A monte esandarono pressoché tutti gli affluenti e i danni furono ingentissimi.

Nella sola zona della val Bisagno si contarono 10 vittime. (44 morti totali in tutta l’area della provincia di Genova)

Durante l’evento alluvionale s registrarono picchi precipitativi elevatissimi in tutta l’area del Genovesato.

Il picco di precipitazione a valle del bacino del Bisagno fu registrato dalla stazione di Pontecarrega con 453 mm di pioggia in 24 ore

Ma Il picco più elevato di tutto l’evento fu registrato a Bolzaneto,nella limitrofa Val Polcevera, dove caddero in sole 24 ore 948mm di pioggia. Si tratta dell’attuale record pluviometrico nazionale stabilito nell’arco delle 24 ore. Da tale dato si ipotizza che sui rilevi collinari alle spalle di Genova quel giorno le precipitazioni, incessanti e accompagnate da picchi d’intensità elevatissima, possano aver sfiorato i 1100 mm di pioggia.

6 ottobre 1977 – L’evento ebbe caratteristiche meteorologiche simili a quello del 1951, dando luogo ad esondazioni degli affluenti, senza tuttavia mandare in pressione la copertura. Gli allagamenti delle zone urbane sono stati provocati dalle esondazioni dei rivi coperti quali il Rio Ca’ dei Rissi e il Rio dell’Olmo a Molassana, il Rio delle Gavette, i Rivi Briscata, Antonino e Veilino a Staglieno in sponda destra, i Rivi Mermi e Torre ed il Rio Mirto a Marassi.

27 settembre 1992 – si ebbero due diverse tipologie di fenomeni alluvionali: allagamenti provocati da intense precipitazioni, ed esondazioni dovute alla notevole portata dell’evento idrologico e idraulico. Per via dell’intensità dell’evento le fognature bianche non furono in grado di smaltire l’intero deflusso superficiale urbano. Si produssero così, inizialmente, allagamenti di tutta la zona urbana posta a bassa quota, accompagnati da notevoli danni alla rete fognaria. Successivamente, a causa dell’esondazione del torrente Bisagno, furono inondate. Nella zona tra il cimitero di Staglieno e la Foce, tutte le aree limitrofe al torrente vennero allagate e vennero maggiormente colpiti i quartieri di Marassi, San Fruttuoso e la zona di Piazza della Vittoria. Gli allagamenti conseguenti al fenomeno di esondazione provocarono ingenti danni nella zona di Borgo Incrociati, dove il tirante idrico raggiunse la quota di 180 cm sul piano stradale. I volumi d’acqua esondati, in conseguenza del sormonto del Ponte Castelfidardo e in relazione al crollo del tratto di spalletta d’argine di via Canevari all’altezza di Borgo Incrociati, defluirono verso valle attraverso le gallerie viarie e pedonali, che conducono nella zona di Piazza della Vittoria. Particolarmente gravi furono i danni nella zona di Via San Vincenzo; in prossimità della stazione Brignole i parcheggi sotterranei del complesso di Corte Lambruschini furono completamente allagati. Complessivamente l’esondazione provocò danni a tutte le attività commerciali situate ai piani terra e nei locali seminterrati.

4 novembre 2011 – L’evento meteorologico che ha interessato la regione tra la serata del 3 e soprattutto la mattina del 4 novembre 2011 sarà tristemente ricordato per l’esondazione del Torrente Bisagno e del Rio Fereggiano, in cui hanno perso la vita 6 persone. Il lungo ed intenso periodo perturbato ha interessato la Liguria dopo soli 8 giorni dall’alluvione che ha colpito le Cinque Terre e le valli del Vara e del Magra nella giornata del 25 ottobre, causando ingenti danni e perdita di vite umane. Le piogge osservate hanno fatto registrare quantitativi anche molto elevati, (a Vicomorasso,nel comune di Sant’Olcese, fino a 180 mm in una sola ora, 335 mm in tre ore, 400 mm totali in 12h) in particolare nella prima fase dell’evento.

Nell’area del Rio Fereggiano in circa 6-7 ore caddero 560 mm di pioggia (stazione quezzimeteo.it) con picchi di oltre 100mm in un ora e il clamoroso picco di 50 mm in 10 minuti nella zona di Marassi.

All’incirca un’ora dopo l’esondazione del Fereggiano, alla quale sono dovute le sei vittime dell’evento, anche sull’asta principale del Bisagno si è verificata l’esondazione, nella parte immediatamente a monte dell’imbocco della copertura terminale.

L’acqua inondandò i sottopassi, la zona di Brignole, Viale Brigata Bisagno dirigendosi verso mare, Via Fiume, Via Tolemaide e Via Invrea,Piazza Giusti, la parte bassa di Corso Sardegna, i sottopassi di Via Archimede e Corso Sardegna stesso.

Nel caso dell’evento in esame il picco di piena del Bisagno ha avuto fortunatamente una durata piuttosto breve, ed il volume d’acqua complessivamente esondato ha provocato l’inondazione di una parte relativamente piccola dell’area a rischio.

Gli allagamenti che si sono manifestati nel quartiere di San Fruttuoso, sono da ricondurre all’esondazione dei numerosi piccoli rii che drenano i versanti delle rispettive alture (rio Noci, rio Rovare ed altri).

L’evento del 9-10 ottobre 2014 – La giornata del 9 ottobre è stata caratterizzata da precipitazioni copiose, a tratti di intensità molto forte, che hanno interessato in prevalenza la parte centrale della Liguria (ossia la città di Genova, il suo entroterra e il Tigullio).

Il maltempo ha raggiunto il culmine nella serata del 9 ottobre, quando un evento alluvionale ha interessato il capoluogo, ed in particolare il bacino del torrente Bisagno, che è esondato provocando l’inondazione della città. L’evento si è collocato in un contesto meteorologico caratterizzato da forte attività temporalesca con strutture stazionarie. Le precipitazioni hanno colpito l’area genovese in due momenti distinti intervallati da una breve tregua: una prima fase temporalesca si è sviluppata tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio; una seconda fase, più breve ma più intensa, tra la serata e le prime ore della notte successiva quando le piogge hanno fatto registrare notevoli picchi.

Ad esempio la centralina di Geirato Molassana, gia colpita in modo intenso in mattinata (58 mm/1h e 124 mm/3 ore) registrò durante la serata: 30mm in appena 10 minuti, 81 mm in 30 minuti, 141 mm in 1 ora e 226 mm in 3 ore, quella di Vicomorasso registrò: 30 mm in 10 minuti, 72 mm in 30 minuti, 112 mm in 1 ora e 230 mm in 3 ore, quella di Torriglia 88 mm in 1 ora e 212 mm in 3 ore.

Le intense precipitazioni della serata hanno portato all’esondazione del rio Carpi nel centro di Montoggio e, pochissime ore dopo, all’esondazione del torrente Bisagno dei rii Fereggiano, Sturla e Vernazza nella città di Genova.

Come di consueto, la piena del Bisagno non è stata contenuta nella parte terminale dell’alveo, caratterizzata dalla copertura. Le acque del torrente in piena, fuoriuscite intorno alle 23.15 all’altezza del Ponte di S. Agata (Ponte Castelfidardo) inondando Borgo Incrociati in sponda destra e poco dopo in sponda sinistra , Via Archimede e Corso Torino.

Il centro della città, dalla zona di Brignole, è stato invaso dall’acqua e dal materiale trasportato. L’inondazione ha interessato gran parte del quartiere della Foce con picchi massimi dell’ordine di 2-3 metri nelle parti più depresse a piano strada, e con picchi maggiori nei cortili e nei locali interrati o seminterrati.

Il culmine della piena, è transitato all’idrometro di Passerella Firpo (picco di 5 metri e 60 centimentri) intorno alle 23.45, ed il livello presso tale stazione di rilevamento si è mantenuto al di sopra della soglia di esondazione per circa un’ora. Per tutto questo tempo il volume d’acqua defluente eccedente la capacità di smaltimento della copertura stessa ha trovato sfogo all’esterno dell’alveo.

L’inondazione del Bisagno si è estesa, a levante, fino a Piazza Tommaseo e Piazza Palermo; a sud l’acqua è arrivata lungo le direttrici di Via Casaregis e Corso Torino, a lambire Piazza Rossetti; a ponente l’acqua ha raggiunto i limiti della zona inondabile, costituiti da Via Diaz, Via Fiasella, la parte bassa di Via XX Settembre, Via Colombo, Via Galata, Via San Vincenzo e Via Tollot.

Un ulteriore contributo all’inondazione del centro città, oltre che a quella dell’area di Via Fereggiano, Corso Sardegna, bassa San Fruttuoso e Corso Torino, è stato dato dall’esondazione del rio Fereggiano.

Fuori dal centro città, in forte analogia con l’evento dell’8 ottobre 1970, sono stati maggiormente interessati i sottobacini del rio Veilino e del rio Geirato.

L’evento ha provocato una vittima sorpresa dalle acque fuoriuscite dal Bisagno all’altezza del sottopasso pedonale di Borgo Incrociati.